文/周文沖 新華每日電訊

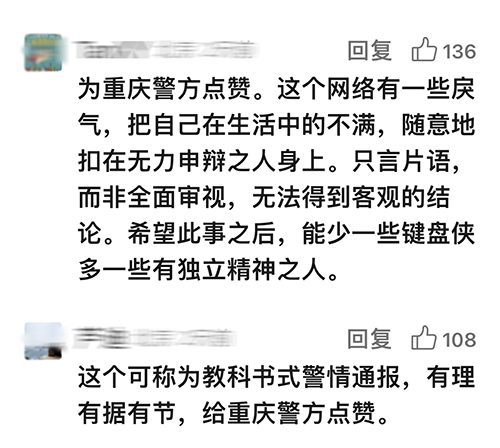

5月19日晚,重慶警方發布“胖貓”跳江事件相關情況的通報,全文超過2000字。通報對“胖貓”是否被詐騙錢財、“胖貓”和譚某經濟往來情況、譚某被網暴等網民關注焦點一一回應,對微信聊天記錄等重要佐證細節也詳細披露。有網友稱,第一次把這么長的警情通報一字不漏地看完。

警情通報是警方經過深入調查后發布的權威信息,承擔著回應社會關切、在輿論場澄清謬誤的重要作用,必須及時、規范、準確。但過去,一些地方的通報過于“惜字如金”,導致語焉不詳,甚至“猶抱琵琶半遮面”。尤其在一些熱點事件中,有的通報對公眾最需要了解的信息避而不談,任由各種流言在網上發酵,讓本來不復雜的事變“復雜”。

互聯網讓公眾參與熱點話題討論的門檻變低,人們對警務公開有了更高的要求。如果警情通報“不解渴”,社交媒體上就會出現各種真假難辨的傳言,一些人甚至借機“腦洞大開”。真相不到,“想象”就來,給小道消息、謠言可乘之機,讓相關部門陷入更加被動的境地。

重慶警方關于“胖貓”事件的通報獲贊,說到底在于他們積極回應關切、用事實說話的真誠態度,滿足了公眾的知情權。此前,北京通報“勞斯萊斯女司機堵塞醫院急救通道事件”、浙江通報“女童被租客帶走事件”、重慶通報“保時捷女司機事件”,被贊為“教科書式通報”,也是同樣的道理。

面對輿情熱點,希望看到更多地方在法律法規和政策允許范圍內,在通報中多釋放一些信息,為公眾解疑釋惑,用更多詳細全面的真相回應社會關切。

文/嚴平 重慶瞭望

剛過去的一周,某互聯網大廠公關副總裁短視頻言論引發風波,持續在輿論場“熱辣滾燙”。

其在短視頻里發表的“員工鬧分手提離職我秒批”“為什么要考慮員工的家庭,我又不是她的婆婆”等職場言論,刺痛了眾多打工人的神經,引發了廣泛討論。

公關副總裁親自釀下公關危機,既有失專業,也很不職業。而她發表的偏頗言論,除了對企業形象、業務發展造成傷害,更是對社會輸出了畸形的價值觀,給職場制造了有毒的工作文化。

洶洶輿情,不僅是打工人被冒犯而引發的憤怒,更表達著勞動者對良性職場文化和健康勞動環境的訴求。

在“霸總人設”風行、職場PUA與反PUA對壘、“996”屢被詬病的職業語境下,什么才是健康的勞動環境?又該如何建構良性的職場文化?

不知何時起,企業家“網紅熱”風行老板圈、高管層。比如今年北京車展,與其說是汽車界的盛會,不如說是周鴻祎、雷軍等網紅企業家的秀場。足夠飽和的關注度,讓他們成為“行走的頂流”。他們的一舉一動,不僅線下引發圍觀,還在線上反復刷屏。

流量是個好東西,前提是方向正確。自家產品過硬,企業家或高管的專業過硬,那么流量就有很好的正面效應。企業家當網紅,前提是風格正派。

他們的創業故事能鼓勵人、價值觀能感染人,那么網紅企業家就是激勵奮斗的精神養分。“霸總”的人設,絕不是色厲內荏的霸道蠻橫,而是內外兼修的實力投射。

“翻車”的大廠公關副總裁,顯然沒有參透流量的價值,也沒有理解“霸總”人設的內核。盡管短視頻平臺上“霸總”人設賺足眼球,但那畢竟是劇情演繹,公眾也僅當娛樂而已。而現實中的老板、高管也以這般桀驁面目做人處事,就難免招致職場人的較真,被批判“冷血”“殘酷”“冷漠”也在情理之中。

流量這柄“雙刃劍”,用得好則利己利人,使偏了則傷己誤人。公關副總裁在“網紅誘惑”“流量焦慮”下,把流量池當成是“整頓職場”“馴化員工”的擴音器,把管理者演繹成傲慢冷漠的“狼性”企業文化的代言人,無疑是劍走偏鋒。

這不僅傷害了企業形象,更是擴大了職場關系的撕裂感,故意將勞資關系、老板員工對立起來。如此,即便收獲了流量,賺足了眼球,溢出的卻是畸形的價值觀和有毒的職場文化。

良性的職場環境,既重視工作的結果導向,也不會忽視員工的情緒價值。鬧出輿情風波的大廠公關副總裁,其短視頻里表達的過激言論和有失偏頗的觀念,對廣大打工人而言,無疑是種冒犯甚至挑釁。

員工鬧分手提離職,該不該秒批?員工有情緒,但管理者不能不理性,只看到情緒而看不見員工的價值。

作為管理者,理應知道幫助員工處理好工作與家庭的關系,有利于員工的職業穩定和工作效能。管理者與員工只剩下針尖對麥芒的情緒對立,這樣的職場環境有多糟糕可想而知。

那些提倡“狼性文化”的管理者,實際上是企圖對員工進行“馴化”。這樣的觀念,不僅是對勞動者獨立人格的侵犯,更是對平等理念的踐踏。年齡歧視、性別歧視、學歷歧視等現象,本質上都是架空勞動權益和無視個體價值所滋生的弊病。

據了解,這名公關副總裁所服務的互聯網公司,企業的價值觀是“簡單可依賴”。而從她短視頻表達的觀念來看,作為管理者,她顯然是將勞動關系斗爭化了,有悖“簡單可依賴”的企業文化。那么,職場文化如何才是“簡單可依賴”呢?

一方面,要明確勞動關系內核是合作而非支配。簽下勞動合同,不是簽訂了“賣身契”,而是確定了權益保障。企業充分保障勞動者合法權益,勞動者憑本事創造價值,這便是最簡單也最可信賴的關系。所有試圖打破這種關系平衡的行為,都可能隱藏著權益和利益的剝奪、侵占。另一方面,要清晰管理的目的是優化而非馴化。職場中,管理不應該是粗暴的“服從測試”,而是對人力資源的優化配置。人員能力與崗位需求是否匹配,員工狀態是否與生產節奏步調一致,這些都考驗著管理者的能力和水平。以欺凌的方式壓迫員工,非但不能激活生產力,反而會滋長惡劣的職場環境。

這場風波之后,關于勞動權益、企業文化,以及企業家和高管在流量時代該樹立何種形象等問題的研究和討論,并不能止步于此。

企業家、高管們要不要做網紅?該怎樣擁抱流量?

公關副總裁制造的輿情風波,無疑給想當網紅的企業家和高管們澆了一瓢涼水。不少人可能擔心,自己的言行會不會被流量反噬。

實際上這種恐慌大可不必。企業家和高管們踴躍走到大眾面前,本來就是好事。無論是對于打工人還是創業者,他們的創業故事和奮斗經歷,可以帶去很多示范效應和產生好的激勵效果。

只不過,在擁抱流量之前,要清楚認知自己的社會角色和公共人設。傲慢的“霸總”、職場的“暴君”、奢靡的“土豪”……這些與主流價值相悖逆的人設,可能是流量密碼,卻是文化毒藥,它對于企業形象、企業家群像乃至整個社會的價值觀都將造成毒害。

因此,企業家和高管們在奔向流量的路上,應該跳出“霸總陷阱”,少秀些“霸總”的優越和傲慢,多在奮斗經歷、企業經營、科技創新和倡導和諧的勞動關系、優良的企業文化上找到自己的存在感、發揮自己的影響力。

文/劉海明 上游新聞

1947年,錢鐘書先生的《圍城》首次出版,隨即引發轟動。在這部諷刺小說中,主人公方鴻漸留洋海外,“四年中倒換了三所大學”“隨便聽了幾門功課,興趣頗廣,但心得全無”“夸夸其談外一無所有”。在父親和丈人的威逼下,方鴻漸只好從一個在美國的愛爾蘭人那里購買了一張“克萊登大學”的假博士文憑,從此以“洋博士”的身份踏上了回國之旅,并謀到了一份大學教職。

名著之所以不朽,是因為它總能跨過時間照進現實。近日,“花幾十萬元就能買到歐洲自然科學院院士”一事引發熱議。隨后,中國科協公開表態,稱“各部門不應為投機者捧場站臺”,“院士們”的喜訊隨即在網絡上逐漸消失。

隨著新聞媒體的跟進調查,歐洲自然科學院出品的“洋院士”鬧了網絡笑話,圍繞這個話題的評論也鋪天蓋地。對這類裝潢門面的頭銜,輿論也是冷嘲熱諷。問題是,否定明顯滑稽的現象容易,要從滑稽現象中發掘出深層次的東西,并不容易。

“洋院士”走紅,在于先得到了供職單位的認可。單位“背書”,支撐起“洋院士證書交易市場”的紅火。“洋院士”多了,他們就成了和兩院院士平行存在的另一類“同行”。當兩個空間的院士各行其是時,“洋院士”自然成為公開活動的“平行院士”。如果這個群體足夠龐大,說不一定哪天,這樣的“平行院士”還能掀起更大的風浪。

兩院院士是經過幾十年的學術修煉,在某個學科領域做出有目共睹的貢獻后,才有可能獲得認可。與此相反,一夜成名的“洋院士”,個個都是神話級的無名人士,一紙外來的身份證書,就讓他們“院士”起來。這樣的神話能夠成為現實,才是最值得深思的。

“洋院士”成為新聞,在于這樣的身份證書來得過于魔幻,魔幻到連德國同行都不知道有這樣的機構和這樣的高階榮譽。魔幻的東西都有神話性質。關于神話,馬克思在《政治經濟學批判·導言》中曾下過定義:“任何神話都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化。”“隨著這些自然力之實際被支配,神話也就消失了。”

我國兩院院士的人數不多,在日常生活中,不少人一輩子都沒機會見過院士。在教育領域,有院士的高校也不多。物以稀為貴,由于院士屬于稀缺資源,有些高校引不來院士,看到本校教師拿來個“洋院士”身份證明,出于對院士的渴望,也就借助想象征服了“自然力”。這里所說的“自然力”,無非是本校產生不了院士,借著歐洲自然科學院這個“院士梯子”,征服了本校產生不了院士的“自然力”。正是想象和形象化的院士身份證書,“解決了”某些高校和企業沒有院士的空白。

如果不是這些“洋院士”不甘寂寞,如果不是認可“洋院士”的單位公開宣傳報道此事,他們的神話原本可以繼續下去,讓更多渴望進階院士行列而不得的那些“闊教授”、“闊企業家”們揮金如土,采購一張“洋院士”身份證明。

只可惜,新聞報道是刺破神話的利器,一下子就把想象中形象化的東西打回原形。 “洋院士”群體集體隕落,這樣的塌方,網友調侃為“國內短時間內‘痛失’多位‘院士’”。塌方的實質,無非是“洋院士”的神話失去了想象的空間。

任何神話都是認知鴻溝造成的。避免形形色色的“洋院士”像方鴻漸那樣濫竽充數,關鍵在于堵住給“洋院士”頒發合法證明的可能。一旦洋證書失去了排場,關于院士的想象也就失去了存在的土壤,“洋院士”的神話也就不會給輿論添亂了。(作者系重慶大學新聞學院教授)